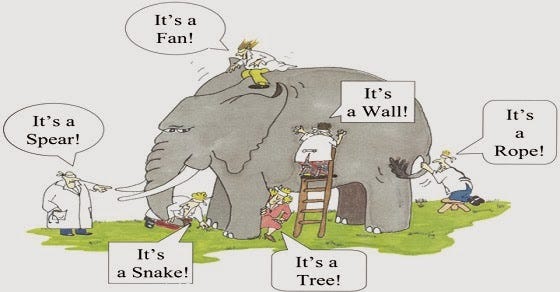

Untuk memahami perkembangan Buddhisme di Amerika Serikat menurut Feuerhed (2018), dapat digunakan metafora klasik dari teks Buddhis kuno. Yakni tentang sekumpulan orang buta yang diminta mendeskripsikan seekor gajah. Salah seorang yang memegang ekornya menyebut gajah seperti tali; yang lain, memegang kepala, mengatakan gajah seperti batu besar; sementara yang memegang gading menggambarkannya seperti tongkat panjang.

Masing-masing tidak sepenuhnya salah, namun tak satu pun memberikan gambaran utuh. Hanya dengan menyatukan semua perspektif—semua bagian gajah—kebenaran menyeluruh bisa dilihatDemikian pula halnya dengan Buddhisme di Amerika. Dalam artikelnya yang terbit di JSTOR Daily (2018), Peter Feuerherd menggunakan metafora ini untuk menggambarkan keragaman wajah Buddhisme di AS.

Ia merujuk pada analisis Peter N. Gregory (2001: 233-263) dalam artikelnya di Religion and American Culture: A Journal of Interpretation Vol. 11, No. 2. Gregory pada artikelnya yang berjudul Describing the Elephant: Buddhists in America, menyatakan bahwa agama ini berkembang dalam berbagai bentuk dan pengalaman yang berbeda. Di satu sisi, terdapat komunitas imigran Asia—dari Tiongkok, Jepang, Vietnam, hingga Myanmar—yang membawa praktik keagamaan leluhur mereka, terutama sejak gelombang migrasi besar pada 1960-an. Bagi mereka, Buddhisme bukan sekadar pencarian spiritual pribadi, melainkan bagian integral dari kehidupan keluarga dan komunitas. Vihara berperan sebagai pusat kehidupan sosial dan religius, sementara penghormatan kepada leluhur memperkuat ikatan batin dengan akar budaya mereka.

Di sisi lain, terdapat kelompok yang kerap disebut “Buddhis konversi”—yakni warga Amerika non-Asia yang berasal dari latar belakang agama di luar Buddhis, ataupun sekuler yang menemukan makna dalam ajaran Buddha. Mereka tertarik pada meditasi, pemurnian batin, serta nilai-nilai yang selaras dengan psikologi modern. Dalam bentuk ini, Buddhisme tampil lebih individualistik, rasional, dan menyesuaikan diri dengan semangat demokratis serta egaliter khas Barat.

Namun, wajah Buddhisme yang paling sering disorot media justru berasal dari kelompok konversi ini—melalui figur publik, kelas meditasi, dan retret spiritual yang berorientasi pada pengembangan diri. Padahal, di baliknya terdapat ratusan vihara komunitas Asia yang telah berdiri selama beberapa generasi, memelihara kehidupan religius yang kaya dan berakar. Bagi para imigran, praktik Buddhis bukanlah sekadar gaya hidup alternatif, melainkan kelanjutan tradisi leluhur yang hidup.

Feuerherd menyoroti bahwa, menurut Gregory, Buddhisme di Amerika menunjukkan ciri khas tertentu: keterlibatan aktif umat awam, keterbukaan terhadap kesetaraan gender, integrasi dengan psikologi Barat, serta dorongan untuk menerapkan Dharma dalam kehidupan publik. Semua ini mencerminkan proses adaptasi alami saat ajaran Buddha bertemu dengan konteks budaya baru. Namun, sebagaimana metafora gajah, memahami hanya satu sisi akan menghasilkan gambaran yang timpang.

Lalu, bagaimana dengan Buddhisme di Indonesia?

Refleksi atas kisah tersebut mengajak kita menoleh pada komunitas Buddhis di Indonesia, yang juga bukan entitas tunggal. Terdapat 3 tradisi besar yaitu Theravada, Mahayana dan Tantrayana. Bahkan berbagai aliran lain seperti Maitreya dan Nichiren.

Semua aliran ini tumbuh di atas tanah budaya yang majemuk—dari komunitas Tionghoa di perkotaan hingga ekspresi Buddhisme lokal yang melebur dengan kebijaksanaan Nusantara. Di kelenteng-kelenteng Tionghoa, Buddhisme hadir dalam bentuk populer yang penuh ritual; di vihara-vihara Theravada, ia tampil lebih filosofis dan meditatif; sementara di beberapa daerah, praktik keagamaan Buddhis menyatu dengan tradisi Jawa, Bali, Sasak ataupun tradisi lainnya.

Dalam keragaman ini, tantangan utama umat Buddha Indonesia hari ini adalah melihat “gajah” secara utuh. Kita perlu menyadari bahwa perbedaan aliran dan latar budaya bukanlah penghalang, melainkan kekayaan. Semua bentuk Buddhisme—apapun ekspresinya—berakar pada tujuan yang sama: mengakhiri penderitaan dan menumbuhkan welas asih. Hanya dengan pandangan yang utuh, inklusif, dan terbuka, Buddhisme Indonesia dapat terus berkembang sebagai tradisi yang hidup, membumi, dan selaras dengan semangat kebhinekaan. Pandangan yang saling meniadakan, harus ditinggalkan. Diganti dengan kesasadaran bahwa pada hakikatnya semua eksistensi adalah saling bergantung atau interdependen. Aku dan kamu tidak berbeda, sebagaimana isi adalah kosong dan kosong adalah isi. @eddy setiawan

Referensi:

Feuerherd, P. (2018). How American Buddhism is Like an Elephant. JSTOR Daily, 10 April 2018.